イギリス文学・文化を研究する冨樫剛先生に研究者としての興味のありかた、資料との付き合いかたを伺う連載の第二回目です。今回は一次資料の探し方と、異文化や過去の歴史を理解するうえでどのようなことに気を付けているのかを伺いました(第一回目はこちら)。

データベースを使って研究を効率化する

――――17世紀までのイギリスの印刷物を網羅的に収録するデータベースEarly English Books Online

(EEBO)を頻繁にお使いになっているとのことですが、初めどこでこのデータベースをお知りになったのでしょうか?

これはもうデータベースになる前、マイクロフィルムの頃からですね。一橋大学と中央大学にEEBOのマイクロがあったので、よく通ってひたすらコピーさせてもらいました。おかげで職人並みの速さで印刷できるようになりましたね(笑)。フェリスに来て2年目くらいに慶應義塾大学に非常勤で呼んでいただき、それでデータベースのEEBOにアクセスできるようになりました。すごいものがあるというか、便利になったなあと思いました。

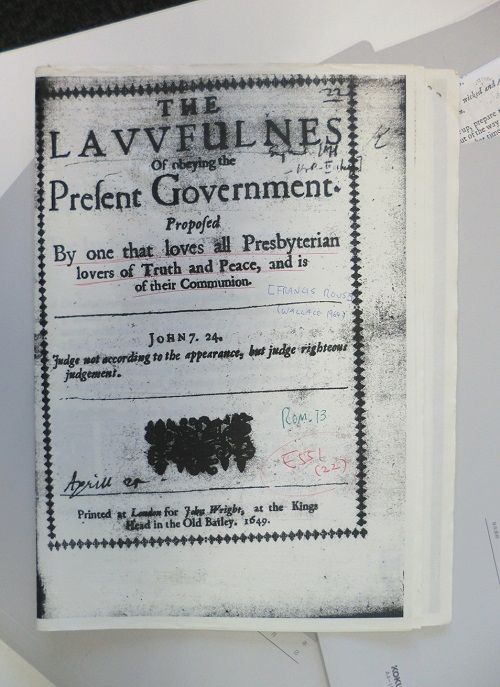

マイクロフィルムから印刷した17世紀の書籍

国王チャールズ1世処刑後の共和国政府に従うよう人々に説くもの

Francis Rous, The Lavvfulnes of Obeying the Present Government (London, 1649)

――――マイクロとデータベースはどんな点が違いますか。

まずはアクセスできる量が増えましたよね。マイクロの場合、まずインデックスで資料の番号・記号を調べて、次に別のインデックスでそれが入っているリール番号とそのリールの何番目に入っているか調べて、そのリールを司書の方に出していただいて機械にセットして1ページずつ画面に映して印刷して次のページに送って……ということで、アクセスできる資料の量にどうしても限界があります。しかもこれだけの作業をして読んでみたら、あ、違った、なんてこともよくあって。そんなことも含めて資料収集は楽しかったんですが、それがいまやPC上ですべて確認してダウンロードできるんですから。とにかくスピードと量が違います。

それにいつでもどこでも使えます。論文などを読んでいて、これちょっと確認したい、と思ったらすぐに必要なページを拾い読みができて、だいぶ仕事が効率化しました。それまでは必要な資料のメモを溜めていって1日分の仕事量になった時にまとめて調べに行ってましたが、今ではちょっと欲しい時にすぐに必要な情報が得られます。

ちなみに、EEBOで資料を探すときは、だいたいSTC番号(補足:EEBOに収録される各コンテンツに付けられた固有番号)で検索します。慶應義塾や早稲田のOPAC(KOSMOS, WINE)でまずキーワード検索をしてSTC番号を調べて、その番号でEEBOから資料を探す、という使いかたが多いですね。

教科書や入門書に書かれていないことが見えてくる

――――データベースを使うようになって研究内容には変化はありましたか?

まずは視野が圧倒的に広がりました。もともとマイクロで政治や宗教についての17世紀の著作や新聞を見ていたのですが、EEBOを使いはじめたころから詩のような文学的作品にあらためて注目するようになって、当時の文学のもっていた広がりに気づきました。教科書や入門書に書かれていないことばかり見えてきた、という感じです。たとえば16-17世紀の大変革のひとつがローマ古典の翻訳、英語訳の出版がはじまったこと、いわゆる古典文学の再興(ルネサンス)なんですが、これが従来の英文学史では十分にとりあげられていなかったりします。

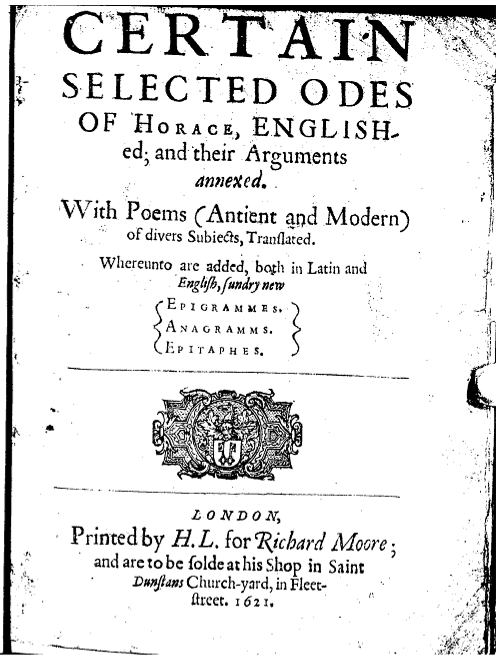

最初の英語版ホラティウス、オード撰集

John Ashmore, tr., Certain Selected Odes of Horace,

Englished, Translated and with Additional Verse (London, 1621).

最近の共著でふれたことですが、17世紀前半に特に人気があったのがホラティウスのオード(頌歌)集で、有名・無名の詩人・翻訳家たちがいろんな翻訳・翻案を出しています。版数から見て、ジョン・ダン詩集やジョージ・ハーバート詩集みたいな当時のベストセラーと並ぶ、あるいはそれ以上といってもいいくらいの売れ行きでした。EEBOがあればそういう状況や実際の各版が簡単に確認できます。今の日本でも日本の文学・音楽・映画だけではなくって、アメリカやヨーロッパ各国のものも多く翻訳されて人気がある。それと同じですね。

日本ではほとんど知られていませんが、実は18世紀のいわゆる「第一帝国」以前のイギリスはヨーロッパのなかでは文化的後進国で、イタリアやフランスに対して劣等感を抱いていたんです。『失楽園』(Paradise Lost)を書いたミルトン、イギリスでも特に知的な詩人のひとりといっていいと思いますが、そのミルトンが「イギリスでは太陽があまり照らないから果実も頭も熟さない。だからワインも思想も輸入しないと」ということをいっています。そんな劣等感や対抗心があったから大陸の文学を貪欲に吸収していたわけです。特にその大陸のルネサンスで再発見されて広まっていたギリシャ・ローマの古典を。それは急速に貪欲に欧米のものをとり入れてきた19-20世紀の日本の状況と似ています。

ちょっと余談で、最近刊行された『漱石辞典』のイギリス関連の項を執筆したんですが、夏目漱石も留学先のイギリスにずいぶん劣等感をもっていたようで、書きながらなんだか気の毒に感じました。文化的知見を深めるために漱石がイギリスに行ったその250年前には、ミルトンも同じ目的でイタリアに行っているのに、って。しかも今の時代、文化的優劣という発想自体が無意味ですし。

もうひとつ、EEBOで一次資料を広く見てきて思うのは、過去の文学作品を特別なもの、日常を超えた芸術的傑作として称賛するというのは、少なくとも16-17世紀のイギリスにはあまりない発想だということです。昔の研究書のタイトルにある「精妙につくられた壺」(”well-wrought urn”)のような完成品として詩を見る姿勢は20世紀半ばの「新批評」的なものであって――もう全然「新」ではないですが――それでもやはり歴史的には新しいものです。

16-17世紀には、詩にしても劇にしても、基本的には今のポップ・ミュージックやテレビ番組や映画と同じように「楽しい」ものとしてとして書かれたり読まれたりしたはずだと思います。だからこそ、ベン・ジョンソンのような詩人があえて自分の作品は芸術だとアピールするために豪華な作品集を出しているわけです。もちろん、16-17世紀のイギリスは識字率がかなり低かったので、今の娯楽ほどポップ(大衆的)ではないんですが。

異文化を理解するには

――――現代日本と共通するところがありつつも、違うところもあるのですね

異文化に対してはそういう細やかな理解や関心のもちかたが必要なんだと思います。わかるようでわからない、わからないようでわかる、という。

ちなみに美的・美学的という意味の “esthetic” という語が広まったのが19世紀以降の、つまり比較的新しい現象だということも、時々思い出さなくてはいけないんじゃないかと思います。自慢というか自嘲というか、こういうところにも広島大のOED(Oxford English Dictionary)至上主義が出る(笑)。

(続編に続く)

≪冨樫先生の近著≫

『17世紀の革命/革命の17世紀』(十七世紀英文学会編、金星堂)

– 第1章「今日の花を摘む心安らかで賢い幸せな人」

漱石辞典(小森 陽一ほか、翰林書房)- 「英吉利」、「漱石と英文学」の項など

インタビュー実施日、場所:2017年6月14日 フェリス女学院大学

聞き手:紀伊國屋書店

大学等の公費請求書決済に便利な会員制オンラインストアBookWeb Proのご入会はこちら

『17世紀の革命/革命の17世紀』をBookWeb Proでお求めの方はこちら

『漱石辞典』をBookWeb Proでお求めの方はこちら