今からおよそ80年前、満州事変を直接の契機として日本がそれまで常任理事国をつとめてきた国際連盟からの脱退を表明した時期、海外に向けて英文で日本情報を発信する年鑑が創刊されました。Japan Illustratedと題されたこの年鑑は、1934年から1938年という短い期間ではあるものの、他の英文年鑑に比べて格段にビジュアルを重視した、年鑑の類いにしては大変高価な出版物でした。

このJapan Illustratedの全巻が、戦前期英文日本年鑑コレクションの一部として、Edition Synapse社より復刻版にて刊行されています。

Launched in 1905 and edited by Yoshitaro Takenobu, professor of Waseda University and a founding editor of The Japan Times, The Japan Year Book was one of the most influential periodical sources of information on Japan in early 20th century and was widely used and cited by overseas journalists, scholars and authors.

Despite its fame and importance, very few libraries even in Japan hold the early volumes of the Year Book in their collection. This long-awaited new reprint will therefore be especially welcomed by libraries seeking to fill these gaps.

⇒For more information please see the flyer

For institutions outside Japan, please contact Kinokuniya oversea sales office

[Pre-war Japan: A Collection of Yearbooks in English, Series 1~3]

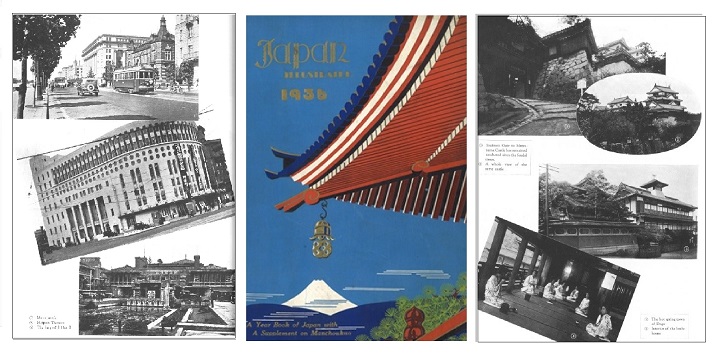

Japan Illustrated, A Year Book of Japan with Official Information and Statistical Data on All Phases of the Empire combined with Special Articles and a Complete Guide Book

Edited by Nippon Dempo News Agency (日本電報通信社)

[Pre-war Japan: A Collection of Yearbooks in English, Series 4 & 5]

復刻版 監修・解説:土屋礼子 (早稲田大学政治経済学術院教授)

Part 1: 1934-1936 全6巻 + 別冊解説

[Pre-war Japan: A Collection of Yearbooks in English, Series 4]

2017年刊行| B5判|全約2,650頁 ISBN: 978-4-86166-165-5 本体価¥168,000→¥84,000

*紀伊國屋書店在庫 半額セール中です。

*出版元チラシはこちら

→ Japan Illustrated Part 1のご注文はこちら

Part 2: 1937-1938 全4巻

[Pre-war Japan: A Collection of Yearbooks in English, Series 5]

2018年刊行| B5判|全約1,300頁 ISBN: 978-4-86166-166-2 本体価¥128000→¥64,000

*紀伊國屋書店在庫 半額セール中です。

*出版元チラシはこちら

→ Japan Illustrated Part 2のご注文はこちら

本復刻コレクションは、メディア史、特に国際広報の研究資料として、また政治と外交、社会、人物情報、産業、商業活動、都市と農村の暮らし、文化、教育、娯楽、観光など、当時の日本に関するあらゆる分野のデータおよび視覚的資料として幅広くご利用いただけます。

晩年の光永星郎、電通社長が力を入れた出版事業

英文年鑑Japan Illustratedは、日本電報通信社(のちの電通)が金子堅太郎や今日「ボーン・上田記念国際記者賞」に名を残すマイルズ・W・ボーン(Miles W. Vaughn)らの協力を得て創刊します。

当時、枢密顧問官だった金子堅太郎は、岩倉使節団とともに10代で渡米、20代でハーバード大学にて法学士の学位を得、帰国後は官僚として憲法の起草に参画し、日本法律学校(のちの日本大学)の初代校長を務め、日露戦争時には米国での演説会や知己である要人たちとの対話により米国世論を日本友好に向けさせることに成功したとされる日本を代表する知米派の要人です。ボーンは1933年まで米国UP通信社の東京特派員であり、知日派として戦後GHQの対日政策形成にも影響を与えたといわれるジャーナリストです。

この年鑑は、同時代に名取洋之助らにより刊行された写真誌『NIPPON』とともに、戦前期日本の視覚的対外宣伝の一翼を担いました。英国のKegan, Paul , Trubner社や米国のBrentano書店などを販売代理店とし海外へも広く販売され、当時の日本の国際的イメージの形成にも使われた出版物です。

日本の最新情報と観光案内を兼ね備えた内容

従来の英文年鑑にあるような前年の日本の概説や統計データなどを第1部A Year Book of Japanにまとめ、第2部は外国人旅行者のための日本ガイドGeneral Guide for Foreign Travellersの主要2部構成となっています。

本年鑑に特徴的な第2部の旅行者用ガイドは、名所旧跡だけでなく各地の産業や地域の活動などの紹介にもページを割いています。また、日本文化の異なるテーマについてその分野の第一人者からの寄稿(例えば日本の宗教建築と題した伊東忠太の記事など)が数編加えられています。

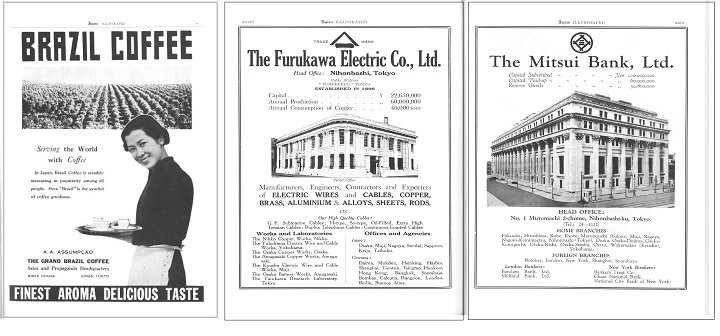

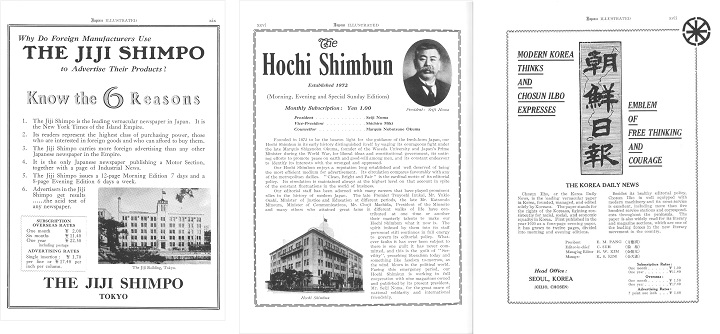

広告代理店を母体とする出版物のため、企業広告にも多くのページが使われ(1934年版には200以上の企業広告を掲載)、海外向けの英文広告には国内向けの出版には見られない貴重な情報もみつけることができます。また、全国の新聞社の情報網の中心であった電通による年鑑らしく、新聞社の広告も数多く掲載されています。

宗教や教育機関に関する情報も豊富で、大学の当時のキャンパスや創業者の写真なども豊富に掲載しています。帝国大学、公立大学のほか、青山学院、慶應義塾、早稲田大学、上智大学、中央大学、明治大学、法政大学、日本大学、東洋大学、立教大学、同志社大学、関西学院大学、立命館大学、実践女子大学、共立女子大学、嘉悦学園、東京家政学院、高野山大学、駒澤大学、大正大学、立正大学、龍谷大学、大谷大学、天理大学、日本医科大学、慈恵医科大学、東京女子医大、日本歯科大学、満州医科大学 など私立大学についても、紹介されています。

満州、台湾、朝鮮、南樺太、南洋

左から、満州鉄道図、満州の産業、Mukden(奉天市)の景観

この年鑑の重要な役割のひとつであるアジアにおける日本のプレゼンスの主張という点では、満州、台湾、朝鮮、南樺太など、日本が自国の領土とした各地に関する章と多数の写真が目を引きます。1935年度からは満州に関する独立した一部が付録されるようになっています。

満州事変後、出版活動に力を入れることになった日本電報通信社は、英文だけでなく中国語などへも出版を広げ、「国家の代弁者」として海外への日本のプロパガンダに重要な役割を果たしましたが、本年鑑は多数の写真や図版一部カラーで掲載した豪華な内容で、その出版活動のなかでも特筆すべきものです。

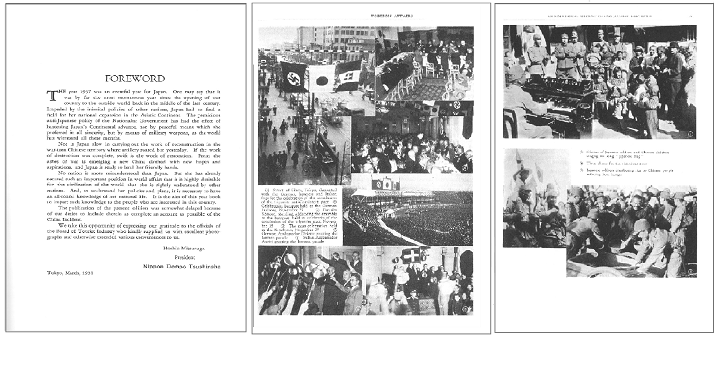

左から電通社長光永星郎による1938年号の巻頭言、三国防共協定祝賀、日中戦争の章に掲載された日本兵と中国民衆の写真

左から電通社長光永星郎による1938年号の巻頭言、三国防共協定祝賀、日中戦争の章に掲載された日本兵と中国民衆の写真

メディア史研究の材料が豊富に見いだされる年鑑

電通の出版活動やJapan Illustratedの内容、この年鑑がメディア史において果たした役割については、本コレクションご購入の際にお届けする「別冊日本語解説」に詳しく述べられていますが、その中から十分の一ほどを抜粋し、執筆者のご承諾を得て本記事に転載いたします。

では、この年鑑の刊行を通じて意図されていた、満州国をめぐる日本の主張はどのように表現されていたのだろうか。まず、1934年版では、第一部の第二章に「外交事情1932-33」と題した章が設けられ、1932 年3 月1 日の満州国建国が「極東における画期的な出来事である」が、日本以外の列強がこの新国家を疑いの目で見ているのは、おそらく「中国のプロパンガンダ」により誤って導かれているからだ、と語り始める。(中略)・・・(日本が国際連盟を脱退した時の)松岡外相の演説が採録され、国際連盟創設以来の加盟国にして常任理事国だった自負とそれに裏切られたという悔しさが交錯した記述が続けられ、この章は32 頁の長さに及んでいる。(中略)

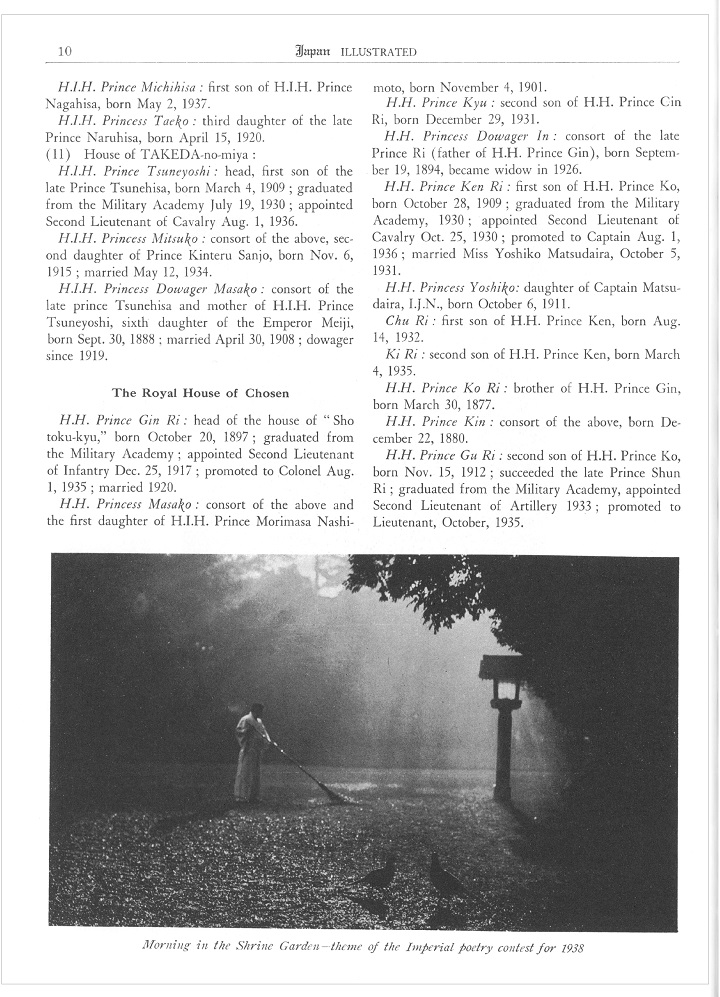

写真の掲載は各年度版によって、レイアウトなどが多少異なるが、第一部の日本の概説に中には国会議事堂や閣僚の写真などが載せられているものの数は少なく、主に第二部の観光案内となっている部分に掲載されている。(中略)その中で注目すべきは、後の太平洋戦争において、連合軍が作成した対日宣伝ビラに用いられた写真が見いだされることである。私が発見したのは、「Morning in the Shrine Garden - theme of the Imperial poetry contest for 1938(神苑朝―1938 年歌会始のお題)」と「Mandarin Orange Plantation in Kishu(紀州のミカン畑)」の二枚で、いずれも1938 年版に掲載されている写真である。前者は米国の戦時情報局(OWI) が作成した、「神苑の朝」というビラに深緑色の背景として用いられ、1938 年の御製「静かなる神のみそのの朝ぼらけ世のありさまもかかれとぞおもふ」と1940 年の御製「西ひがしむつみかわして栄ゆかむ世をこそいのれとしのはじめに」という二首を記し、このように平和を願ってきた天皇を腐敗した軍部が欺いたのだと訴えたビラとなっている。(中略)このことから推定されるのは、欧米諸国の人々にとってこの年鑑は、日本の情報源として重宝されたこと、そしてその最後の1938 年版が太平洋戦争中に対日心理戦において、重要な材料として用いられたことである。その点でこの年鑑は、発刊時の日本側のねらいとはやや異なっているものの、欧米諸国の関係者に影響を与えることに成功したと言えるのかもしれない。

早稲田大学政治経済学術院 土屋礼子

―Edition Synapse刊行「ジャパン・イラストレイテッド」Japan Illustrated 別冊解説より転載

「神苑の朝―1938 年歌会始のお題」というキャプションの付いた写真

「神苑の朝―1938 年歌会始のお題」というキャプションの付いた写真

(紀伊國屋書店 学術洋書部 永橋)