2025年1月10日に、JKBooks「Web版史料纂集第3期」がリリースされました。

リリース約2カ月前の2024年11月21日に図書館総合展で、大学院生の百瀬顕永氏、歴史ドラマ時代考証担当者の大石泰史氏をお招きしフォーラムを開催しました。※

本連載では、そのうちの一部を編集、抜粋してご紹介します。連載第2回は大学院生の百瀬顕永氏による講演、「辞書にない言葉をどう調べるか」(後編)をお届けします。なお、第1回の記事はこちらよりご覧いただけます。

【百瀬 顕永氏】國學院大學大学院文学研究科博士後期課程史学専攻。鎌倉時代史を専攻。

※本フォーラムの動画はこちらで公開しております。

辞書にない言葉② 書状の定型句・慣用表現

次は書状の定型句・慣用表現について取り上げます。書状というのは、要は手紙のことです。今も手紙はありますが、メールやLINEも書状に該当します。

書状は漢字・かな混じりで書かれており、日記よりも口語的な言い回しが多いです。活字で読んだとしても、意味を理解するのが難しいこともしばしばあります。

「五月雨式に失礼します」は千年後も意味が通じるのか

例えば「五月雨式に失礼します」は、現代であれば意味が通じますが、千年後に読んだ人がこれをすぐ精確に理解するのは難しい可能性も高いと思います。千年後の歴史学者たちは、「五月雨式に失礼します」という文章をみたら、「このメールのすぐ前にも同じ人からのメールがあるはずだな」という風に理解しなくてはならないはずです。

中世の書状も同様で、当時の定型句の理解が重要なポイントとなります。ですが、定型句・慣用表現は単語ではありません。「五月雨式に失礼します」を、単語ごとに区切って調べたとしても、文章全体の意味するところはなかなかとりにくいかもしれません。そもそも定型句なのかどうかが分かりにくい場合も少なくありません。

「さしたる事候はぬには、申し候はでのみ罷り過ぎ候ふ」の意味を調べる場合

簡単な一例を挙げます。ある書状の中に、「さしたる事候はぬには、申し候はでのみ罷り過ぎ候ふ」という言い回しがあります。「大した事がありませんでしたので、連絡せずにおりました」というのが大体の意味です。

| 【原文】さしたる事候はぬには、申し候はてのみまかり過候 (『鎌倉遺文』2223 建保4年(1216年)藤原家隆書状)

【読み下し】指したる事候はぬには、申し候はでのみ罷り過ぎ候ふ

【訳】大した事がありませんでしたので、連絡申さずにおりました |

これは定型句です。「さしたる事」とか、それを漢文風に表記した「指事」で検索すると、似た言い回しがたくさん出てきます。

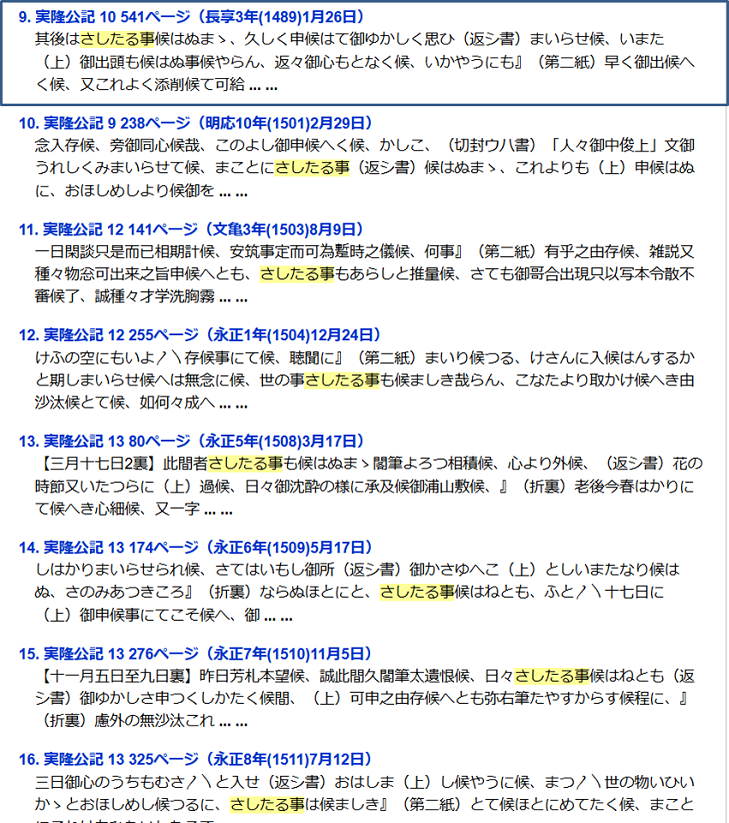

これは「さしたる事」で検索した画面です。

「Web版史料纂集」、「さしたる事」の検索結果一覧

そのうちひとつをとりあげると、「さしたる事候はぬまま、久しく申し候はで、御ゆかしく思いまいらせ候ふ」とあります。「大したことのないまま長くご連絡申しておらず、気がかりに思っておりました」というのが大体の意味です。

| 【原文】さしたる事候はぬまゝ、久しく申候はて、御ゆかしく思ひまいらせ候 (「Web版史料纂集」『実隆公記』長享3年(1489年)1月26日条)

【読み下し】さしたる事候はぬまま、久しく申し候はで、御ゆかしく思いまいらせ候ふ

【訳】大したことのないまま長くご連絡申しておらず、気がかりに思っておりました |

こういう類例を認識することで、「さしたる事候はぬには……」という文章が、今でいう「ご無沙汰してます」に相当するような定型句なんだ、ということが分かるわけです。

まとめ:辞書にない言葉② 書状の定型句・慣用表現

中世の書状には、辞書にない定型句や慣用表現が頻出します。これを定型句や慣用表現だと理解しないままに読んでしまうと、思わぬ誤読をしてしまうおそれがあります。こうした可能性を、用例検索やその検討によって回避できます。

今後、「Web版史料纂集」には、古記録編だけではなく古文書編も入ることになっています。今は古記録編からの検索にとどまっていますが、古文書編の搭載によって、用例検討の幅がぐんと広がるはずです。個人的にも期待しています。

おわりに:「辞書にない言葉をどう調べるか」

はじめに述べました通り、今回の話が特に役に立つのは学部生や修士の方ではないかと思います。学部生や修士の段階というのは、全部がそうというわけではありませんが、基本的には活字化された史料集で史料を読み、それを精確に理解し、相互に関連させて、新しい知見を発見していくというのが基本になるかと思います。つまり、活字の状態でいかに精確に史料を読めるかが肝要になるわけです。

今回の話は、Web版「群書類従」「史料纂集」によって史料読解の精確さを底上げできますというお話です。データベース化によって、今までに比べるとはるかに容易に用例を拾えるようになっています。

今回ご紹介したのは一見地味な使い方かもしれませんが、今まで見過ごされてきた歴史的事実の解明につながり得る、基本にして大事な活用法ではないかと思います。

連載第2回目「辞書にない言葉をどう調べるか」(後編)をお届けしました。次回は大石泰史氏による「ジャパンナレッジ版 史料纂集・群書類従を使った時代考証のススメ」をお届けします。

(デジタル情報営業部)

紀伊國屋書店サイトはこちら

お問い合わせはこちら