2017年10月17日、“紀伊國屋書店電子書籍セミナー2017〈京都会場〉「本当に使われる電子図書館とは」”において、京都大学学術出版会・鈴木哲也氏より、「学術書は世界を救う―学術書の読者とは? 学術書の存在意義とは?―」と題したご講演をいただいた。その刺激的な内容を2回に分けてご紹介する。

前編では、学術雑誌の電子ジャーナル化が世界の学術コミュニケーションに対してどのように影響してきたか、翻って1冊の本としての学術書に今何が期待できるのかが、豊富なエビデンスおよび実例とともに語られる。

(紀伊國屋書店 電子書籍営業部 今井)

鈴木でございます。

今日は「電子書籍」の文脈で学術コミュニケーションの現状について話をせよということですが,そこへ水を差すつもりはないのですけれども,2008年にシカゴ大学のEvansという人が,Science誌に非常に興味深い論文を書いています。

1945年から2005年までの3,500万本の論文について,論文引用データベース,いわゆるcitation indexを使って調べたところ,ちょうど25年くらい前,つまりジャーナルが電子化された頃から非常に目立った現象があるというのですね。すなわち,投稿論文数がどんどん増えているんだけれども,引用される論文数の方は相対的に減っている。しかもその引用される論文の発表年は次第に新しいものばかりになっている。つまり,「特定の論文があっという間に消費される」ようになっている。彼はそれを,「Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship(電子出版と科学および知の狭隘化)」と言っているんですけれども,これは電子的な出版を考える時に,その一つの「暗黒面」として注意しておかなくてはいけない事柄だと思います。と言いますのは,エバンズの指摘する電子ジャーナル中心の学術コミュニケーションの問題は,今,大学の教育研究の現場で目に見える形で現れているからなのです。

私は,15年くらい前から若手の研究を積極的にパブリッシュする事が必要だと思い意識的に企画を立ててきたのですが,2010年に,当時の文化系研究科の研究科長の先生方と運動して,総長裁量経費による若手研究者の優れた研究,おもに博士論文を基礎にした単著研究書への出版助成制度を京大の中に作って頂きました。以来,毎年20本以上の若手研究者の博士論文を読むようになりました。私自身非常に勉強になったんですけれども,特徴的なのは,学部は京大出身では無いという方,また女性の研究者の論文に,非常に良いものがある。たぶん,そうした人々,すなわち,学部時代からその研究室が当然のものとしてテーマにしてきた事柄,あるいは所詮男中心の学界でテーマとされてきた事柄とは違う研究をする人にとって,「なぜ,あなたはそれを研究するの?」と問われることは多い。それに応える中で,彼らは自らの研究のテーマや方法について真剣に向き合わざるを得ない。従って,そもそも自分は何のために研究するのか,そのテーマや方法をなぜ選ぶのかという,根本的な問い(それを私は「大きな問い」と呼びますが)が彼らにはあるのですね。そうした研究を実際に本にすると,6~7冊に1冊は学会賞や出版賞を受賞するというような,実績を上げるものになっています。

ところが一方で,そうではない論文というものも結構ある。草稿を読むときはできるだけ詳細なコメントをするように心がけているつもりですが,その際私は,「本稿の”大きな問い”は何か」ということを私なりに考えて,それが見つけにくい場合には,それを最初に問うようにしています。ところが中には,要するに「これは今,学会の関心事だからです」という答えしか返ってこない場合も結構有る。答えが小さいんですね。つまり自分の同業者の中では意味がある,けれども同業者以外にはさして意味がない,と受け取られかねない「小さな答え」しか出てこない。この傾向をどういう風に表現すべきかと思っていたところ,最近「journal-driven research」(学術誌駆動型研究)という言い方があるという事を,同志社大学の佐藤郁哉先生から教えて頂きました。

このフレーズはRamasarmaという人が書いた論文の中にあるんですけれども,そもそも研究というのは「内在的な好奇心=自分はなぜこれを面白いと思うのか」というところから,あるいは「社会的な意義づけ=これが今の社会にとって大事だと思う」という信念や見通しから進められるものだった。

ところが最近の研究は,「学術誌,とりわけインパクトファクター(※文献引用影響率)の高い学術誌に投稿するためには何をするのか」,つまり,その雑誌の傾向を見ながら,こういう対象でこういう方法だったら載りやすい,というような雰囲気の中で進められている,とRamasarmaは強く警告しているのです。まるで大学受験の傾向と対策と同じ形で,研究テーマが選ばれている。まさに私もそうした雰囲気が学術界に確かにあると,毎日論文を読みながら肌で感じています。

同業者の間だけでの関心事,もっと言えばその数値化された評価ばかりに関心を持つというのは,学術界に限ったことではありません。一言で言うと「たこつぼ」という事ですけれども,その「たこつぼ」についてTettという人が『サイロ・エフェクト 高度専門化社会の罠』というとても面白い本を書いていて,これは昨年,文藝春秋社さんから翻訳出版されています。

いろいろな例が紹介されていますが,日本ではソニーの例が挙げられています。この会社ではそれぞれの部門では最高のものを作ろうとしているんですね。ところが,それが統合されて一つの製品やシステムとして世に出ると,「なんだこれは?」と評されるちぐはぐなものが出来てしまう。ここで挙げられる事例は,いずれも赤裸々にレポートされているんですが,「たこつぼ化」がもたらす社会的な問題は,学問に限らず現代社会の抱える問題の根幹といってよい,重大事になっていると思います。

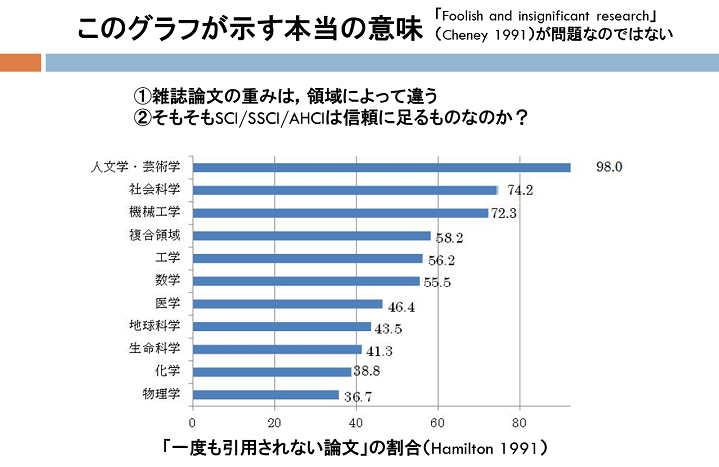

なぜそんなことになってしまうのか。さっき「傾向と対策」と言いましたけれども,一つには,ともかく数値化出来る事柄で数値化して評価するという評価の仕方が,社会に蔓延していることがあるのは間違いない。何回引用されたかとか,どれだけインパクトの高い学術雑誌に載ったかとかいうことですね。ところが,その実態,「journal-driven research」の実態はどうかというと,これは1991年,つまりEvansの論文が出る前のちょっと古いデータですが,その時点で既にこういう事だったんです。これもScienceの論文で,いわゆるcitation indexを使っているデータなんですけれども,ほとんどの論文が実は一度も引用されない。だからSCIとかSSCIを絶対視して,そこにリストされている雑誌への掲載を教員評価に導入しようという国立大学もあるのですが,投稿したって実は読まれてないよ,という話なんですね。

実はこの結果をもって,アメリカでは「人文科学は意味がない」という主張もあったんですね。これはLynne Cheneyという当時の人文科学協会の会長(実は父子二人のブッシュ保守政権に仕えた,かのDick Cheneyの夫人なんですが)の言葉なのですが,このデータを使って人文学を非難する動きがありました。

私はそうではなくて,このデータは,「そもそもSCIとかSSCI,AHCIといったデータベースそのものに意味がない」ということを示していると考えています。これについて詳しくは私が昨春に書いた論文(「知のコミュニケーションの再構築へ:学術出版からランキングと大学評価を考える」『世界大学ランキングと知の序列化:大学評価と国際競争を問う』)を読んで頂けたらと思うのですが,いずれにしましても,「論文は同業者でさえ読まない」という事態が,「journal-driven research」が席巻する大学の中で広がっているのは事実です。

これをずっと続けるとどうなるか。たこつぼ化した「大きな問い」のない研究に対して,Lynne Cheney がそうしたように,「あなたたちには何の意味があるのか?」という非難が起こってくるに違いない。22年前,ちょうど敗戦50周年の年に新聞頼まれて書いた拙文を資料に挙げましたが,当時いわゆる設置基準改定の中で大学が再編されて,教養部がなくなり,大学院重点化が進んでいた。ここで注意しないと「大学が社会と乖離している」とされ,そうした「大学論」が横行した結果,戦前の大学がどうなったという,私なりの自戒でした。

参考 設置基準改定直後に直感したこと(鈴木 1995)

『京都新聞』1995年8月16日「水曜フォーラム」

それが20年経ってどうなったか,という話が次の資料として挙げた,これは別の新聞に書いたものです。結局こういう事を続けたあげく,「人文学って何の意味があるの?社会科学ってどういう意味があるの?」という話になってしまったのですね。これは我々学問の側に内在した問題として,非常に注意してかかる必要があると思うのですが,私はいまこそ,雑誌に駆動された研究を見直すべきだ,その中で,今一度,本(学術書)が持っていた大きな社会的な意味を見直すべき時期が来ているのではないか,と主張しているわけです。

鈴木(1995)から20年後に起こったこと(鈴木 2015)

『読売新聞』2015年11月26日「論点」

(京都大学学術出版会 専務理事・編集長 鈴木哲也)

【中編】に続く